アカウミガメ

アカウミガメとは

温帯から亜熱帯にかけての海洋に生息するウミガメです。頭部が他のウミガメと比べて大きく、口は鳥のくちばしのような形をしています。甲羅が赤いことからこの名がついたといわれています。食性は動物食傾向の強い雑食で、貝類、甲殻類などを食べます。前足を使って海底の砂泥を舞い上げ、出てきた獲物を食べます。

南日本の各地の海岸では、毎年、アカウミガメが上陸し産卵しています。

普段は海を泳いでいますが、産卵時には、夏の夜に砂浜を目指し、上陸すると砂をかきだし穴を掘り、そこにピンポン球のような白い卵を産みます。

掘った砂を戻して卵に覆い被せ、海に帰っていきます。

1回に100個以上、多いときには150個以上産むこともあります。

卵は2か月ほどでふ化し、子ガメは砂から這い出し懸命に海を目指します。

近年、護岸工事や観光地による産卵地の減少、漁業による混獲やビニールゴミの海洋への投棄等さまざまな理由により、その数の減少が懸念され、絶滅危惧種に指定されています。

もっと詳しくアカウミガメを知りたい方は…↓

アカウミガメ及び産卵地の保護にご協力ください

昭和55年にアカウミガメ及び産卵地(堀の内海岸~下永谷海岸)が宮崎県の天然記念物に指定されました。

海岸線にできた轍(わだち)やライトの明かりにより、ふ化した子ガメが混乱して海に帰れないこともあります。

産卵地への車での乗り入れ及び、夜間のライトの使用はお控えください。

観察を希望される方は(観察目安:産卵⇒5月下旬~8月中旬 ふ化⇒7月~9月)

産卵及びふ化はどちらも夜間に行われます。現地に観察に行かれる方は、以下の点に注意していただき、温かく見守ってあげてください。

・車で海岸に乗り入れない(わだちによりアカウミガメの進路が妨害されます)。

・ライト等で照らさない(混乱し、海へ帰れなくなります)。

・環境保全にご協力ください。

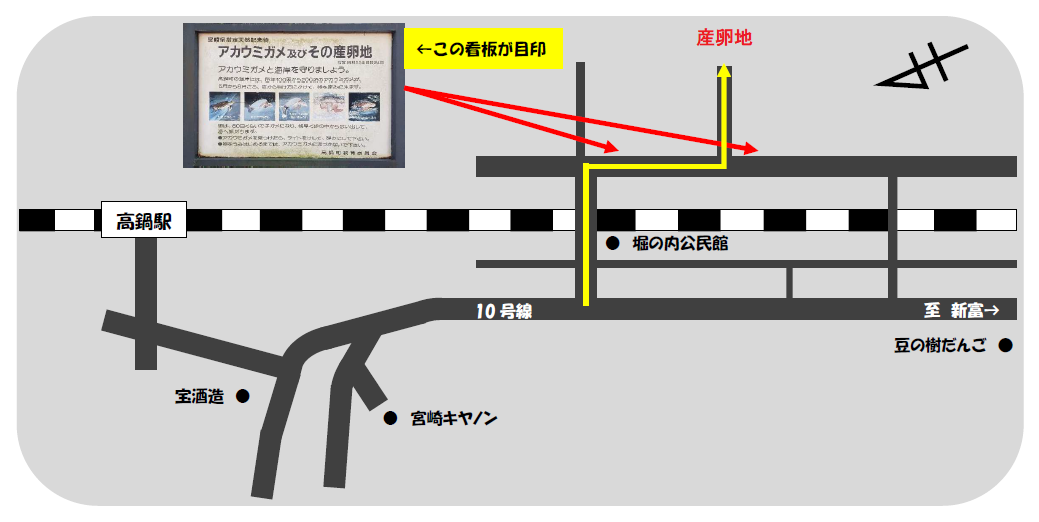

産卵地の場所

更新日:2024年05月28日